症状がある方

または

検診などで精密検査となった方

検査

1 視触診

文字通り見てわかる異常がないか、触ってわかる異常がないかを調べます。乳房の変形や内部のしこり(腫瘤)、乳頭からの分泌物などがわかります。小さな病変は発見することができず、視触診単独では検査としては不十分かもしれません。

次にあげるマンモグラフィーや超音波検査に追加するものと考えてください

乳房を触って調べることは自分でもできます。自己検診についてはこちら。

2 マンモグラフィー

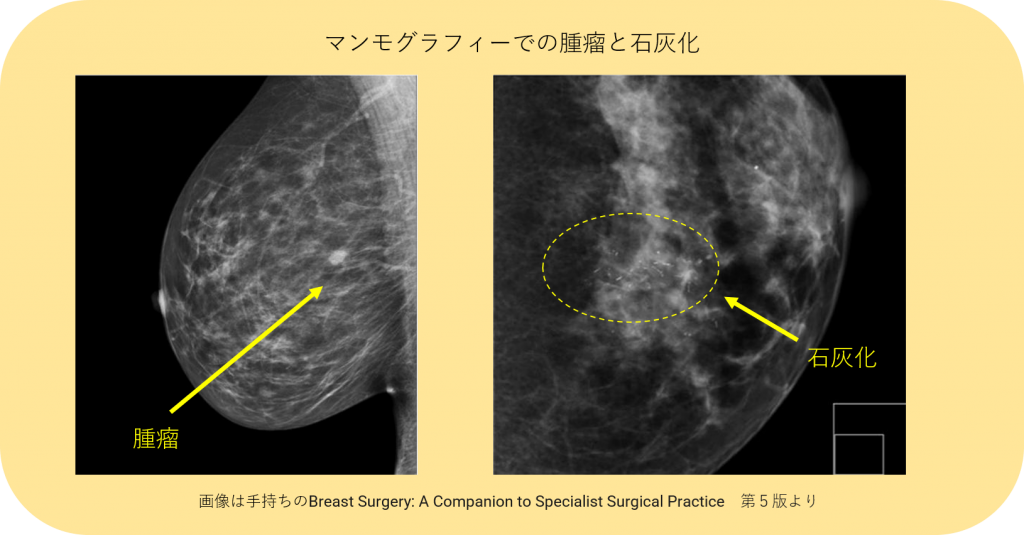

乳房内をレントゲンにより調べます。そのままの体勢で撮影すると乳腺はわからないので、乳房を挟み、乳腺をつぶして伸ばし、乳腺と腫瘤の濃さの違い(延ばされ具合の違い)で腫瘤を見つけます。しかし高濃度乳腺のような方では腫瘤を見つけるのは困難で、実際乳癌がある方がマンモグラフィーを撮っても必ずしも発見できるわけではありません(高濃度乳腺はこちら)

マンモグラフィーの得意なものとして石灰化の検出があります。石灰化はカルシウム(骨や牛乳に含まれるアレ)が沈着したものです。乳腺症などによる小さなものや良性腫瘤の中にできたものなどが多いのですが、乳癌により生じた石灰化を見つけることもあります。とくに腫瘤を作るよりも早期の乳癌を石灰化によって見つけることができる可能性があるのがマンモグラフィーの長所です。

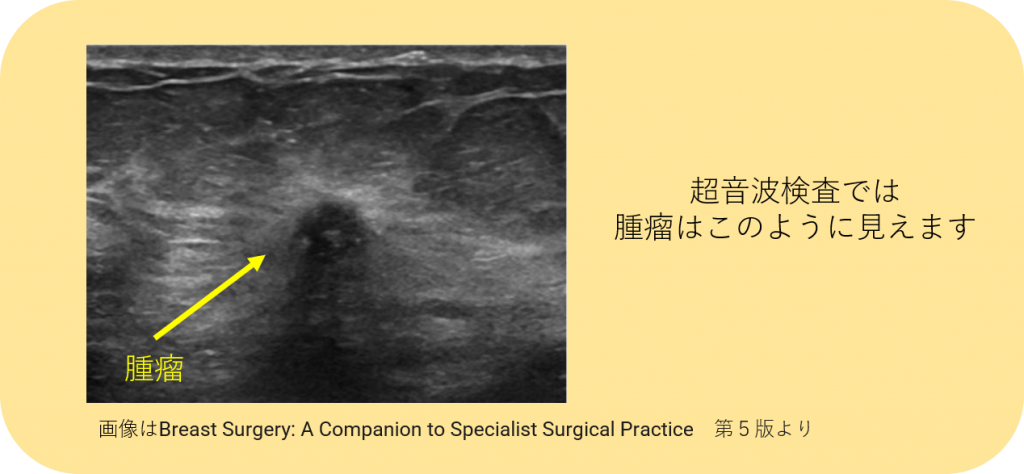

3 超音波検査(エコー)

超音波(魚群探知機や蝙蝠のアレ)により乳房内を調べます。レントゲンと異なり、被曝しないという利点があります。またマンモグラフィーのように乳房を押してつぶすこともないので、負担も少なく、ペースメーカーなど入っている方も検査できます。乳腺がしっかりとした若い方などの腫瘤も見つけやすいです。

ここまでですといいことだらけですが、超音波検査を単独で定期的に行っても乳癌による死亡率を下げることはいまのところデータがそろっておりません。しかしマンモグラフィーに追加すると小さな腫瘤をより見つけてくれることはわかっております。

マンモグラフィーと超音波

二つの検査はどちらがいいのかでなく、得意不得意を理解して行いたいです。簡単にまとめると以下のようになります。

行う検査の目安としては以下のようになります

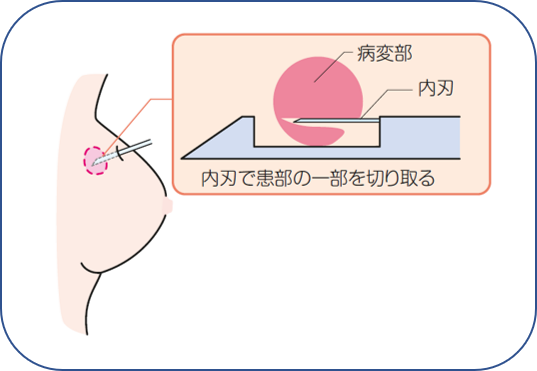

4組織検査

マンモグラフィーや超音波検査で何かしらの所見があると、それが乳癌を疑うものか、あまり疑わないのかを判断することになります。小さなもので、形態から良性を強く疑う場合はそのまま(必要なら経過観察)でよいのですが、乳癌の可能性があるときは診断を付けるため組織検査を行います。

目的としては乳癌であることをはっきりさせるため。もしくは乳癌でないことをはっきりさせるためです。

取り出した組織はホルマリンなどで固定して病理の先生に顕微鏡で見てもらい、乳癌かどうかの診断をつけます。

図は「患者さんのための乳癌診療ガイドライン2019年版」より